不同人工骨修复兔桡骨骨缺损的实验

来源: |发布时间:2022-12-19 10:32|点击:次

慢病毒包装及滴度测定

取长势良好、对数期生长的293T细胞,37℃、5%CO 2饱和湿度条件下接种、孵育。取HIF⁃1α质粒10μl,按Lenti⁃Pac HIV表达包装试剂盒步骤操作。

48 h后收集培养基,离心除去细胞杂质碎片,即获得包含慢病毒载体颗粒的培养基溶液。

采用PEG法浓缩病毒颗粒,并测定病毒滴度,病毒滴度=感染细胞数×GFP阳性率×病毒稀释倍数/病毒量。

四、HIF⁃1α慢病毒质粒转染兔BMSCs

(1)取生长状况良好、处于对数生长期的BM⁃SCs,消化,反复吹打制成细胞悬液。

(2)将细胞悬液接种在6孔板中,调整每孔细胞数约为5×10 4个,置于37℃、5%CO 2细胞培养箱中培养;待细胞融合度约为85%时进行下一步操作。

(3)用24孔板预实验,设置MOI值(病毒与需要感染的细胞数的比值)分别为1、2、5、10、20、50、100的7个感染组,确定最佳MOI值为50 TU/cell。

(4)根据病毒滴度配置相应浓度的病毒稀释液和对照eGFP的病毒稀释液。

(5)转染前吸弃各组培养液,PBS清洗1次。实验组中加入2 ml病毒稀释液,对照组中加入2 mleGFP病毒稀释液,空白组中加入2 ml培养液,常规培养孵育48 h。

(6)倒置荧光显微镜下观察细胞转染情况。

五、复合人工骨材料制备

(1)将nano⁃HA人工骨材料大小裁剪为8 mm×3 mm×3 mm大小,在75%乙醇内浸泡30 min,PBS中浸泡1 h,上述过程重复3次,紫外线下照射1 h。

(2)将消毒后的nano⁃HA浸润在含兔BMSCs培养基的6孔板内24 h,以充分湿润材料表面及内部。

(3)取转染HIF⁃1α后的BMSCs,消化,离心,沉淀,用培养基重悬细胞,将细胞浓度调整至1×10 5个/ml,接种到6孔板中已润湿的nano⁃HA材料表面。

置于细胞培养箱中培养2 h后将材料翻面再次接种细胞,每次接种时nano⁃HA材料要求被细胞悬液浸透。置于培养箱中继续培养,制备得到HIF⁃1α⁃eGFP/BMSCs/nano⁃HA复合人工骨。

(4)同理,将未转染HIF⁃1α的BMSCs种植到na⁃no⁃HA表面,得到BMSCs/nano⁃HA复合人工骨。

六、不同人工骨修复兔桡骨骨缺损

采用随机数字表法将30只健康2月龄新西兰大白兔平均分为3组(实验组、对照组和空白组)。

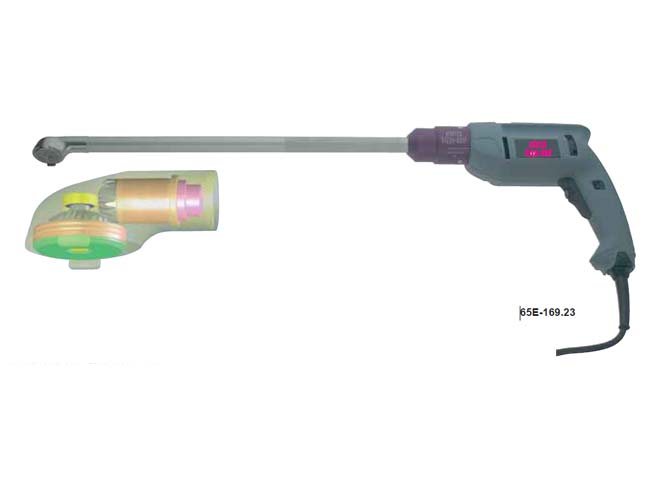

所有实验兔于实验前禁食8 h,经耳缘静脉缓慢注射3%戊巴比妥钠(1 ml/kg)行全身麻醉。在无菌手术台上常规固定实验兔,备皮消毒和铺巾,分别取其双耳桡侧皮肤表面中段作1.5 cm纵行切口,仔细分离皮下组织,充分暴露桡骨干。于中段用线锯截骨后制成1.0 cm桡骨骨缺损模型,实验组植入HIF⁃1α⁃eGFP/BMSCs/nano⁃HA复合人工骨,对照组植入BMSCs/nano⁃HA复合人工骨,空白组不植入。予生理盐水反复冲洗术区,彻底止血,肌肉组织包埋,逐层缝合创口,加压包扎无菌敷料。麻醉清醒后分组放入兔笼,单笼饲养,自由活动。术后对所有实验兔肌注双抗,2×10 5 U/次,1次/d,共3 d。无菌饲料室温喂养,洁净饮水,自由活动。

观察各组实验兔术后的饮食、活动、步态及伤口感染、愈合情况,于术后12周取标本时观察植入材料表面情况、骨缺损处的骨痂形成、断端髓腔再通情况。术后4、8、12周分别对所有实验兔的手术部位进行X线检查,观察材料吸收和骨愈合情况。于术后12周,用空气栓塞法处死实验兔,手术取出双侧桡骨标本。截取骨缺损修复处及上下缘约5 mm正常桡骨组织,福尔马林固定,依次进行脱钙、脱水、透明、包埋等常规骨质切片处理,每组5个样本,HE染色,观察关节骨缺损处骨痂形成及骨材料降解情况。